(寸法: 直径6mm / 長さ12mm)

| Japanese | English |

今回は、正確には首の聴診です。首の音にはたくさんの情報が含まれています。

逆に正常な血管であれば、このような音が聞こえることはないそうです。脳梗塞を起こしたことがある人、高血圧や糖尿病、肥満など、脳梗塞の危険度が高い人は、診察時に聴いてもらうとよいでしょう。硬化症がある人は、頚動脈の超音波検査などで硬化の程度を調べ、必要に応じて治療をします。逆に聴診で異常がなければ通常は検査の必要はないといわれています。(以上は「医療機関の実践的利用法」を参考にさせていただきました)

心音の計測用に作った聴診器マイクで、測定してみました。のどの頚動脈のところ、喉仏の脇に聴診器マイクを当て、雑音が入らないように注意してとりました。口は閉じて鼻でゆっくり息をしています。

| 計測日 | 2003年4月9日 |

| 計測場所 | 愛知県名古屋市 |

| 被験者 | 50歳男性 |

| マイク | SONY ECM-T150 Electric Condenser Microphone (寸法: 直径6mm / 長さ12mm) |

| マイクアンプ | SONY DAT WALKMAN TCD-D100 |

| パソコン | DELL INSPIRON 5000e |

| OS | Windows 2000 Professional |

| 測定分析ソフト | DSSF3 英語版 |

| その他 | 聴診器 |

| 接続図 |  |

| WAVE ファイル |

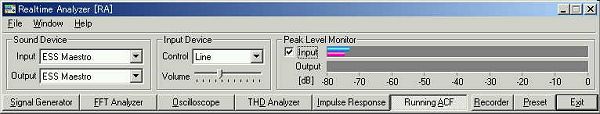

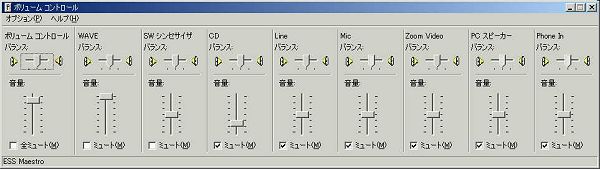

ピークレベルモニターは無信号時の表示です。

マイクをDATに接続し、すべての機器の電源を入れた状態で、無入力時の暗騒音です。聴診器につけてあるので、マイクの感度がよく、周囲の雑音を拾うようです。感度を悪くすると気管音がうまく拾えないので、このレベルで調節しています。実際には、-28~35dBくらいの数値です。

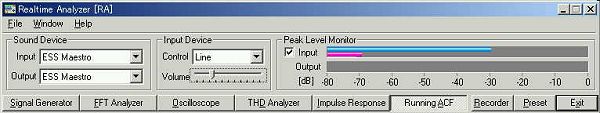

DATのライン出力をノートパソコンのライン入力につないで測定するわけですから、Windowsの「ボリュームコントロール」の出力を調整します

同じく録音(入力)を調整します。

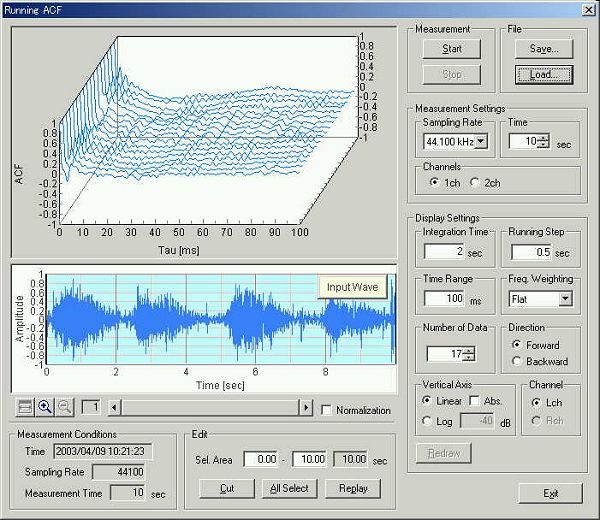

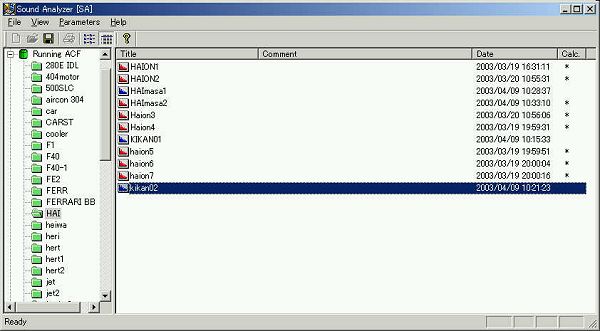

ランニングACF測定を行いました。

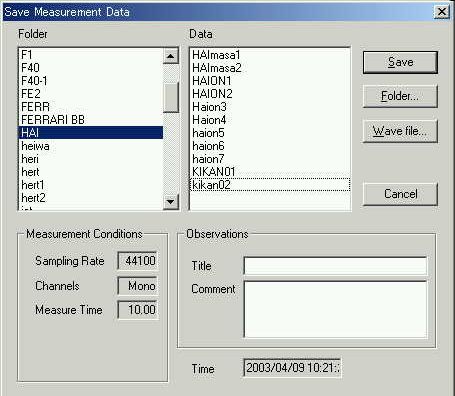

データを測定データベースに保存します。

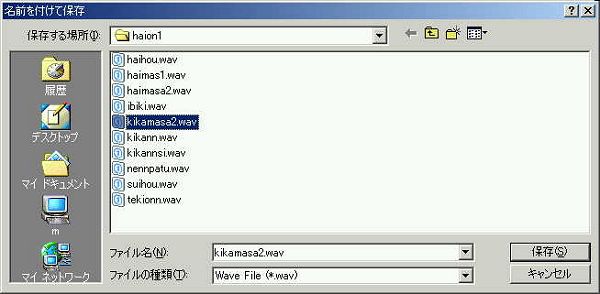

WAVEファイルに出力しておきました。DSSF3からWAVEファイルに出力しました。44.1KHzサンプリングのモノラルデータです。Lch

出力です。

WAVEファイルを「ランニングACF」の画面で「読込(LOAD)」>「WAVEファイル」ボタンを押して読み込めば、この計測事例と同じことを行うことができます。WAVEファイルをご自分のパソコンにダウンロードするには、マウスの右ボタンでクリックして「対象をファイルに保存」を選び、適当な場所に保存してください。

SAでデータを読み込みました。

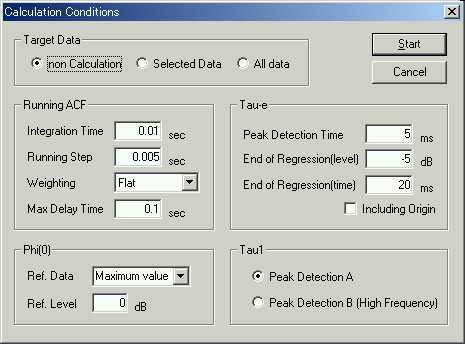

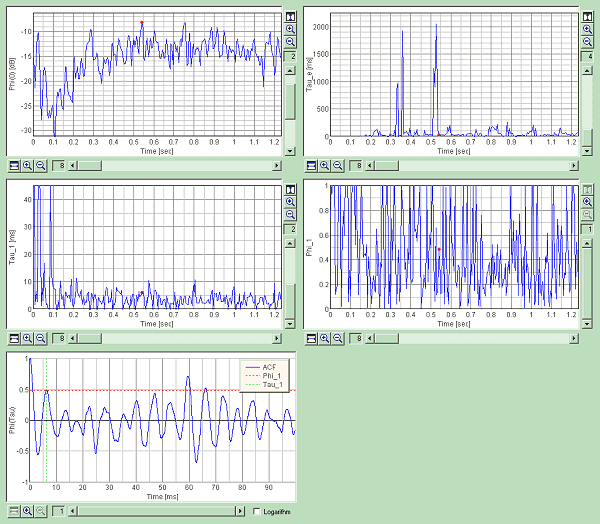

高時間解像度な分析のための計算条件です。

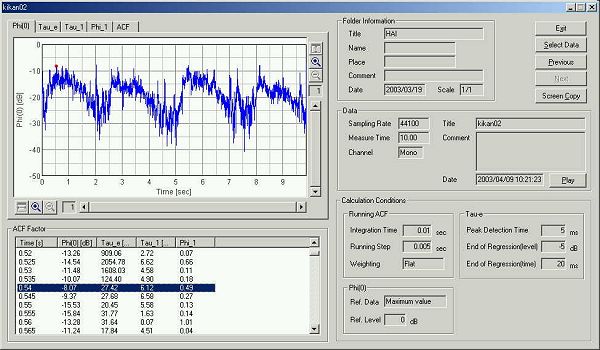

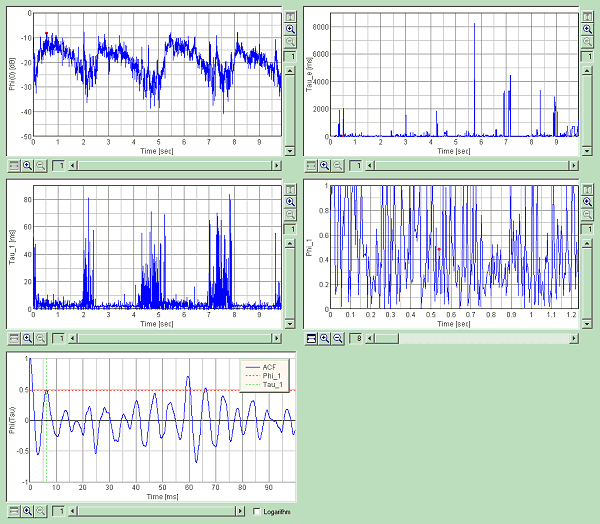

計算結果。音圧レベルの時間変化を表しています。測定時間は10秒です。

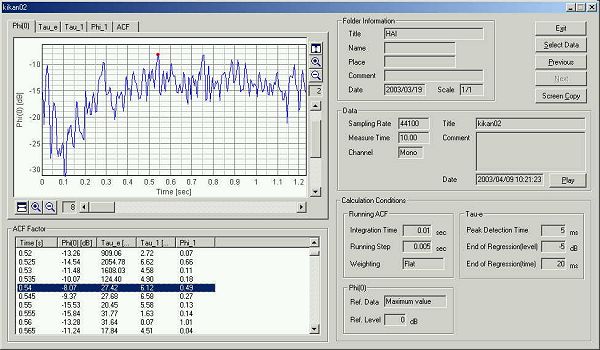

最初の1秒を時間軸でズームしています。

開始から測定開始後の1秒間の部分の音響パラメータのグラフ。ACFは最初のピーク0.255秒後のACFです。

10秒間の音響パラメーターのグラフ。ACFは最初のピーク0.255秒後のACFです。

April 2003 by Masatsugu Sakurai