生産計画を立てる

生産計画を立てるためには、プログラムメニューから、プルダウンメニューの「貼合 計画プログラム」を実行します。

ここには今「計画対象データを取り出して並び替える」のひとつしか登録されていま せんがそれを選択して実行します。

数秒で終了のメッセージが表示されます。

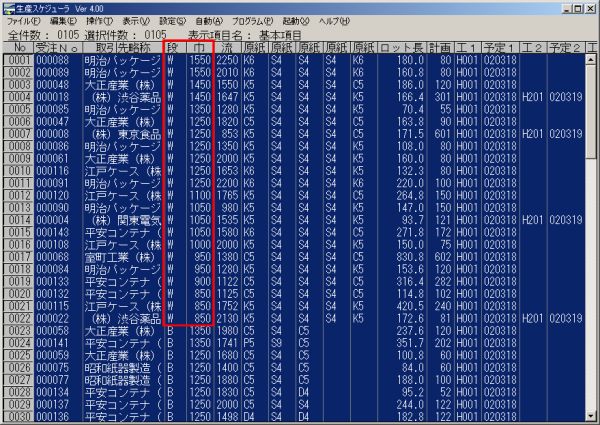

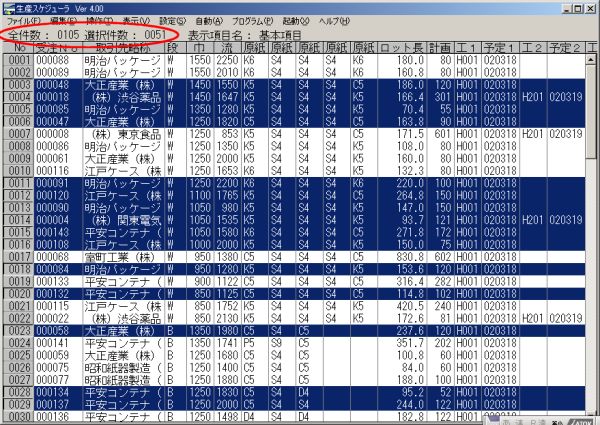

ここで計画を「再開」ボタンを押してマクロを終了し、スケジューラー画面へ戻りま す。下図はマクロを実行した後の画面です。受注入力した152件のデータから105件が 選択されて基本的な製作順を考えた順番に並んでいます。

たとえば赤い枠で囲ったデータがW段のデータです。紙巾が大きい順に並び替わっていて、同じ紙巾でも材質ごとにまとまっているのがわかります。ここで、いったん生産計画を立て終わったと言うことができます。

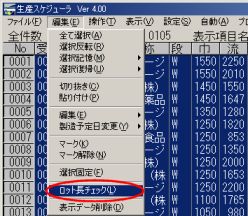

ただ、ダンボールを作るコルゲーターという機械には、300mくらいの原紙の量にまとめてやらないと、作れないと言う制約があり。ほかにもロスを減らすために一応ロット長のチェックを行います。このままで製造できることもありますが、ロット長不足のデータを探すために全てのデータを選択した状態で、編集メニューから「ロット長チェック」を実行します。

結果は下図のように、ロット長不足のデータが選択された状態で表示されます。半数近くの51件のデータがロット長不足です。

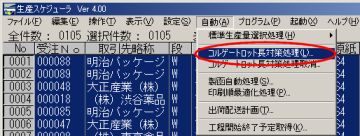

次は自動メニューからプルダウンメニューで「コルゲートロット長対策処理」を 選択して実行します。

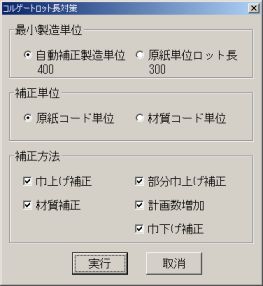

補正方法を確認するダイアログボックスが表示されますので、そのまま「実行」ボタンを押します。

コルゲートロット長対策の詳細な内容の書かれたダイアログボックスが表示されます。

このダイアログボックスの左のリストボックスには、補正が必要なデータが表示され、そのデータをどのように補正するか、補正するとロス率はどのくらいか、などが表示されています。

今回、No.0003、受注番号000048のデータは補正相手がありませんでしたが、次のNo.0005、受注番号000085のデータは、元の受注データがシート巾1350だったのを1450に巾上げすると補正でき、そのときのロス率は7.4%になることがわかります。「次No」ボタンを押すと、次のデータの内容に移りますが、「対策開始」ボタンを押すと、自動補正が可能なデータをすべて補正します。

自動補正できなかったデータについては作ることができません。コンピューターにすべての権限を与えていないからです。大きな損害が出る生産は禁止されています。どうしてもも作る場合は生産数を増やしてロット長を満足させます。プログラムもそうするでしょう。ただそうするとその分の費用をお客様にみてもらうことはできませんから、こういった場合は通常納期が許せば、その日に作れないものは翌日に回すか、前日に回すか、同じ材料で長さや量が稼げるときにいっしょに作れる日を選べば、大きなコストダウンになります。つまりその日に作らないと言う選択です。それを考えてやると効率を大幅にアップさせて、コストを削減することができます。